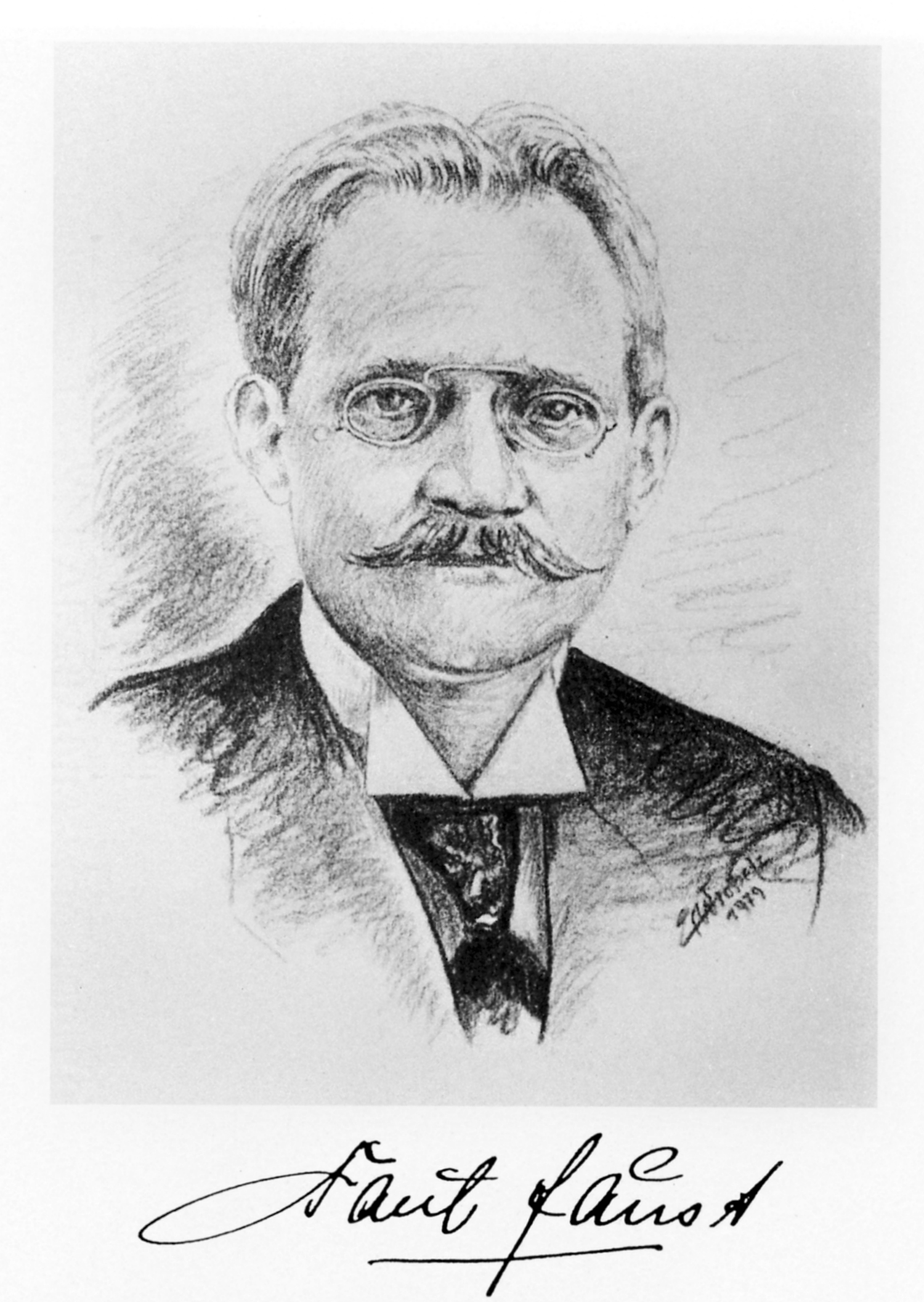

Orgelwerkstatt Paul Faust

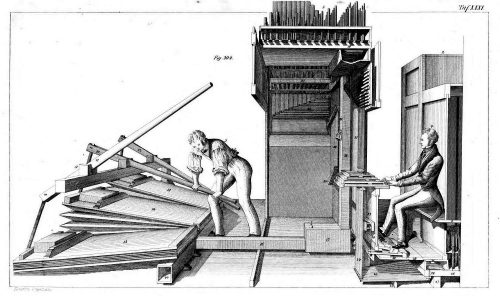

Große Orgeln benötigen damals zehn oder mehr so genannter Kalkanten (von lateinisch calcare „treten“), die mit Händen, Füßen und ihrem ganzen Körpergewicht die Orgel mit Luft versorgen. An unbedeutenderen Kirchen wie denen in Schwelm handelt es sich bei den Kalkanten oft um einzelne Schuljungen, die, wenn sie mal nicht aufpassen, mitunter komische Situationen verursachen. Dann bekommt die „Lunge“ der Orgel nämlich keine Luft mehr, der charakteristische „Atem“ erstirbt, die Musik verstummt…

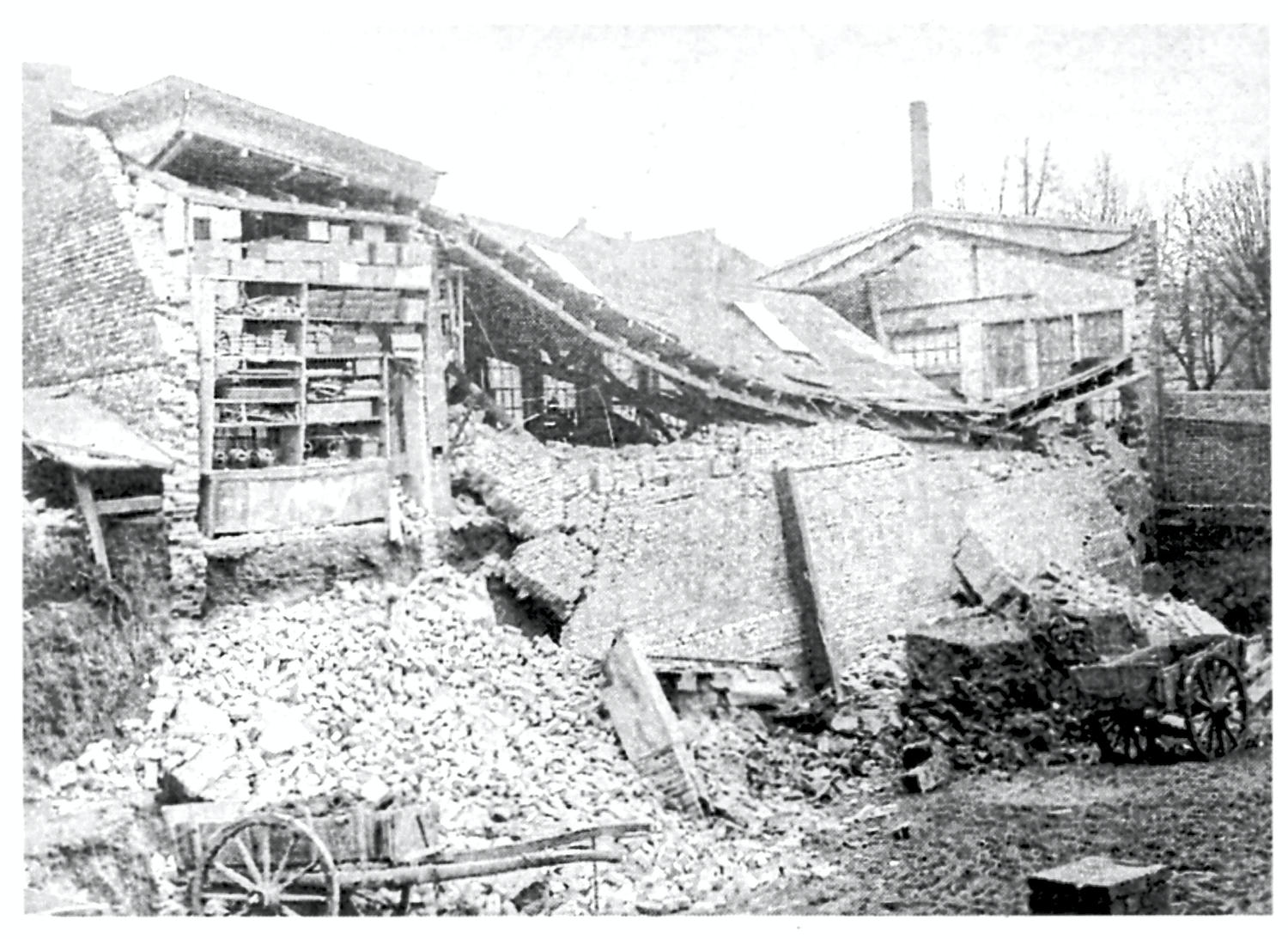

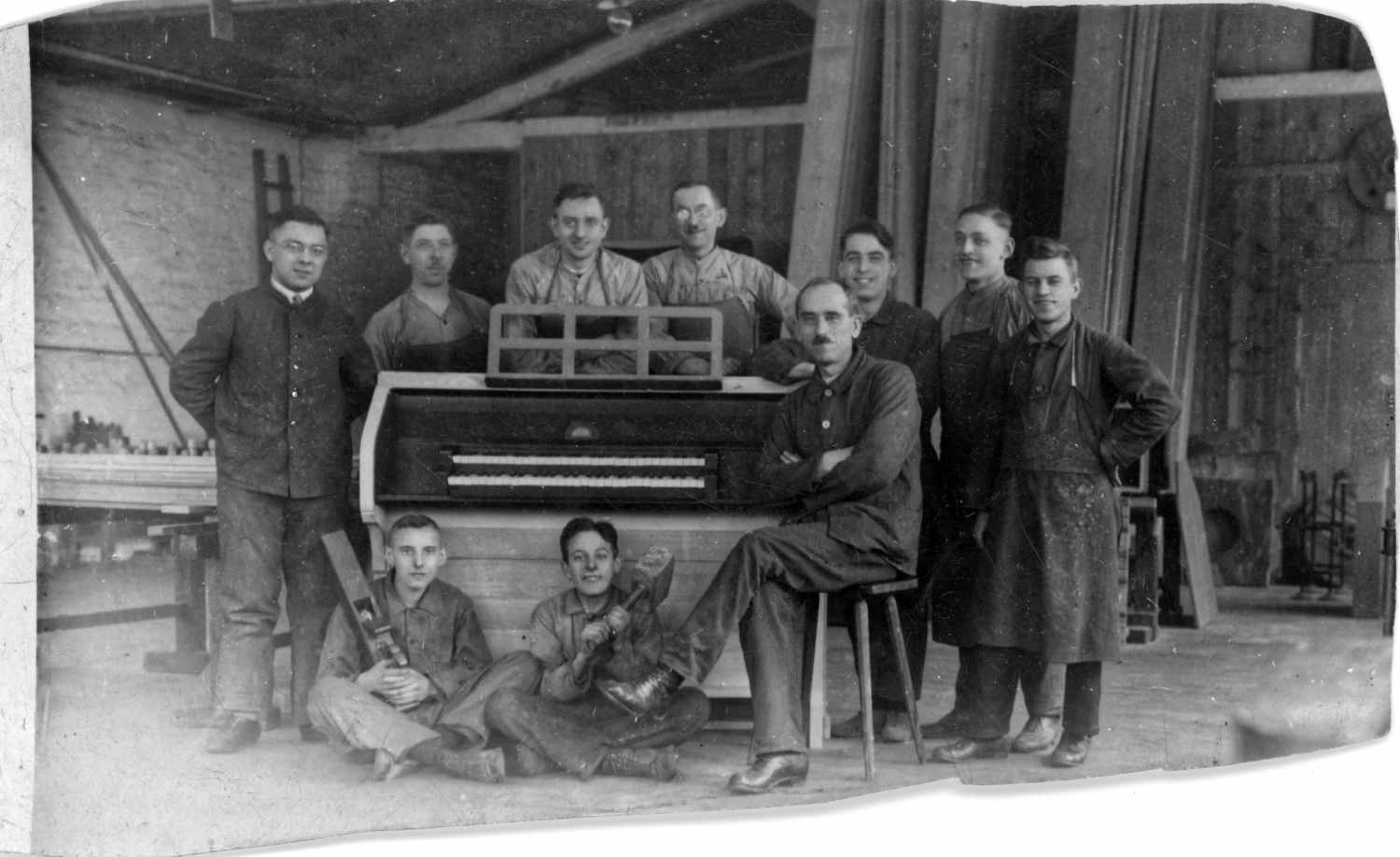

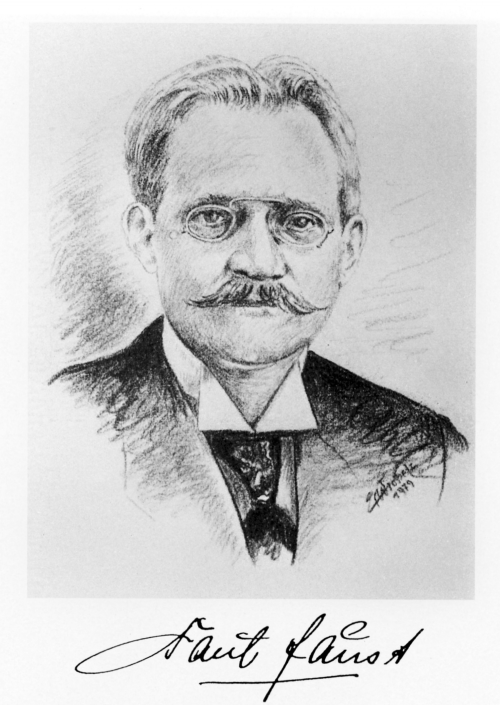

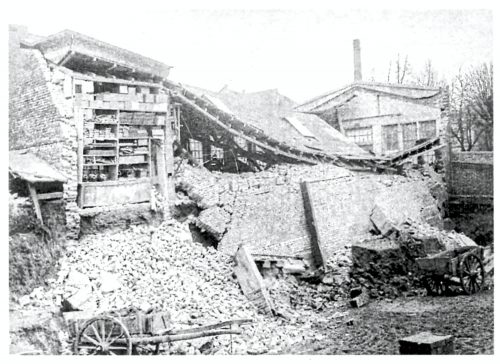

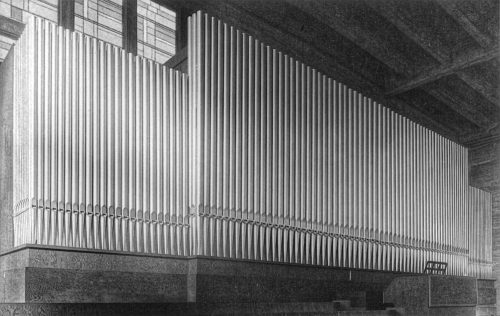

Aber Faust lässt sich nicht klein kriegen. Er baut wieder auf. Bald ist seine Firma ein florierender Betrieb, der Orgeln baut für Kirchen, Gemeindesäle, Schulen, Krankenhäuser, Friedhofskapellen und für den privaten Gebrauch. Dabei ist sich Faust, der selbst jahrelang an der Werkbank gestanden hat, auch als Chef nie zu schade, mit anzupacken.

Belegschaft 1954

Seine Ansprüche sind hoch. Faust erwartet von seinen Mitarbeitern nur die beste Qualität, abends kontrolliert er ihre Arbeit, einfach ist er sicher nicht, wie auch das Schild, das in seinem Büro hängt, deutlich macht:

Zeit ist Geld, das merke Dir!

Nur geschäftlich komm zu mir.

Doch willst du unterhalten sein,

so stelle dich am Abend ein.

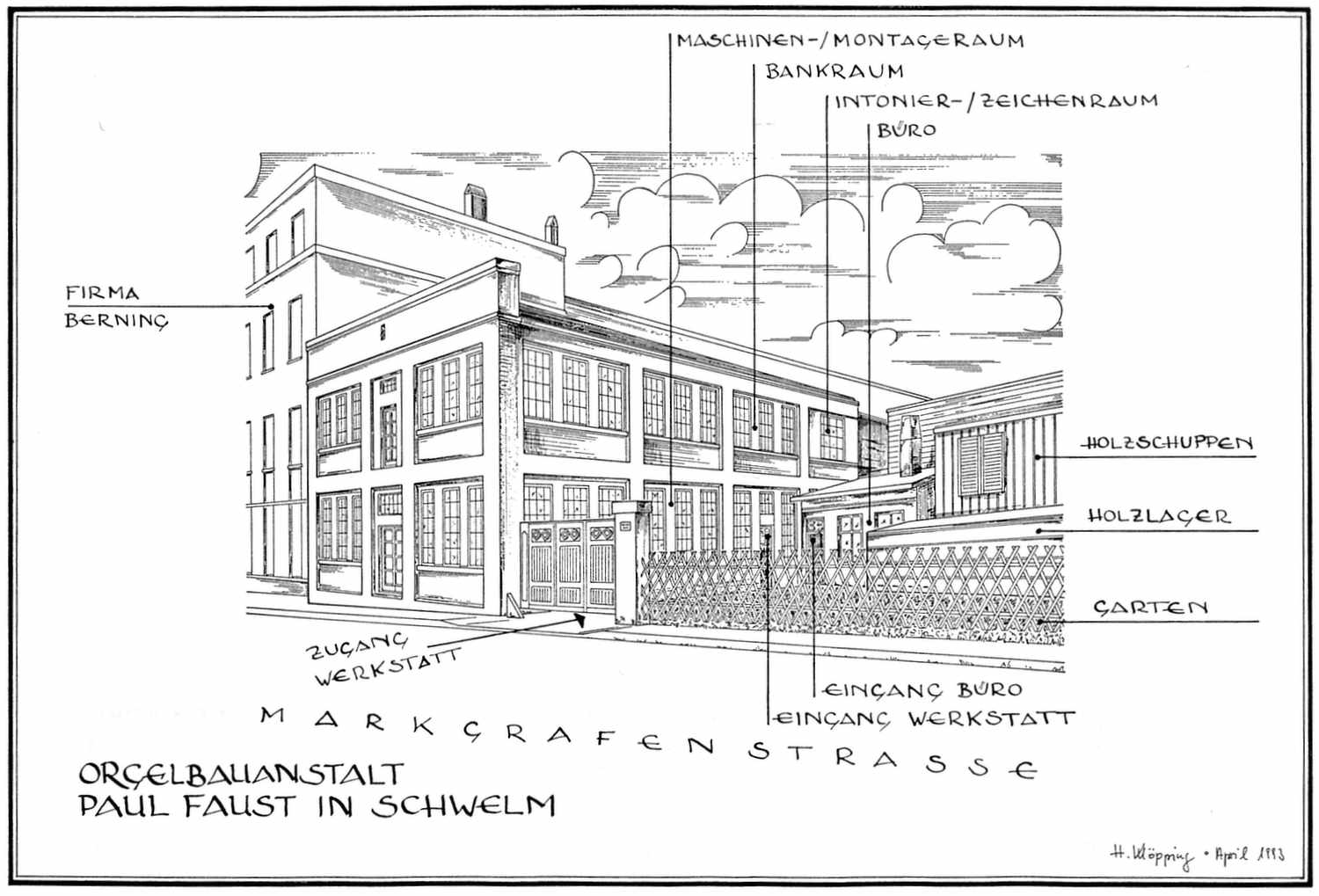

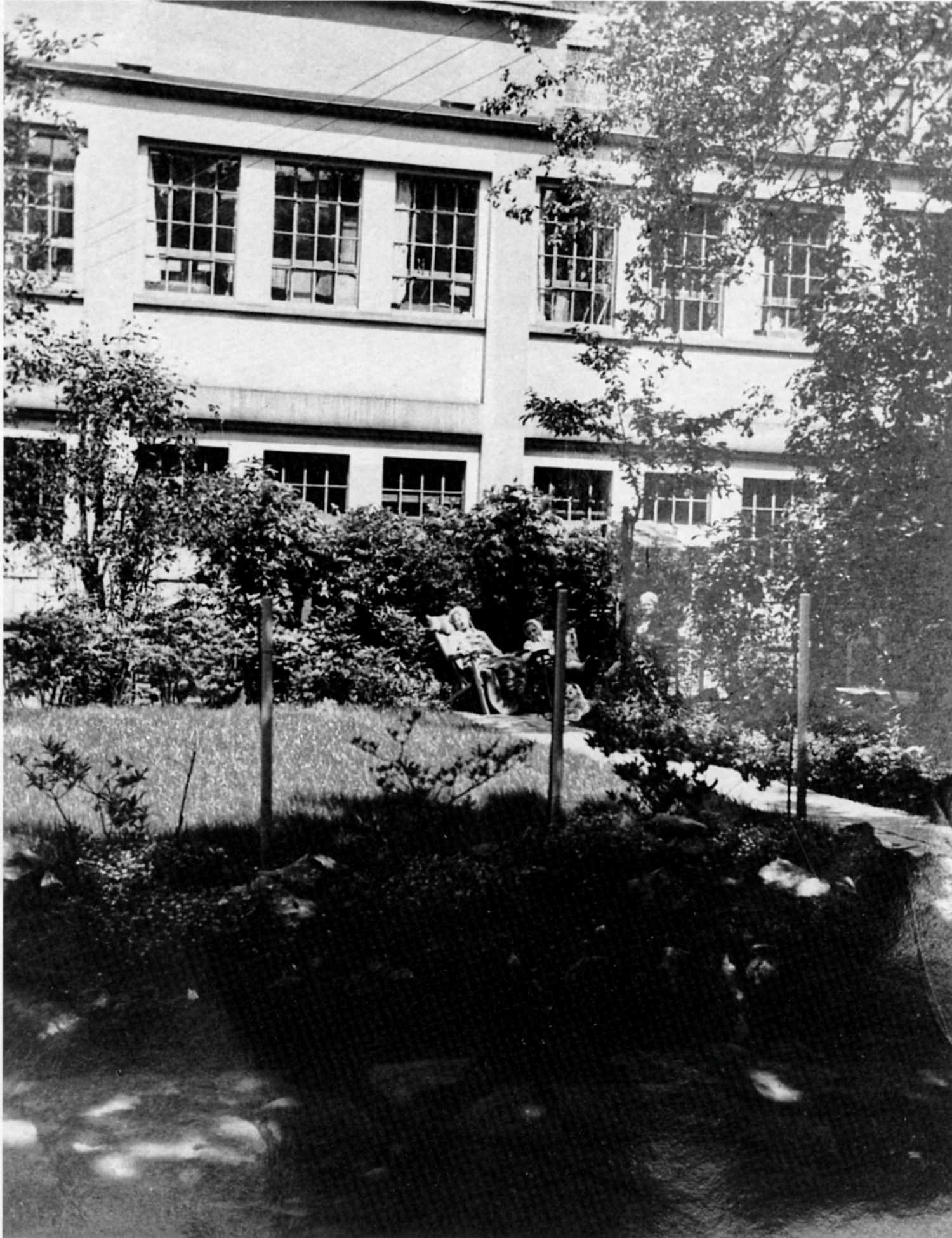

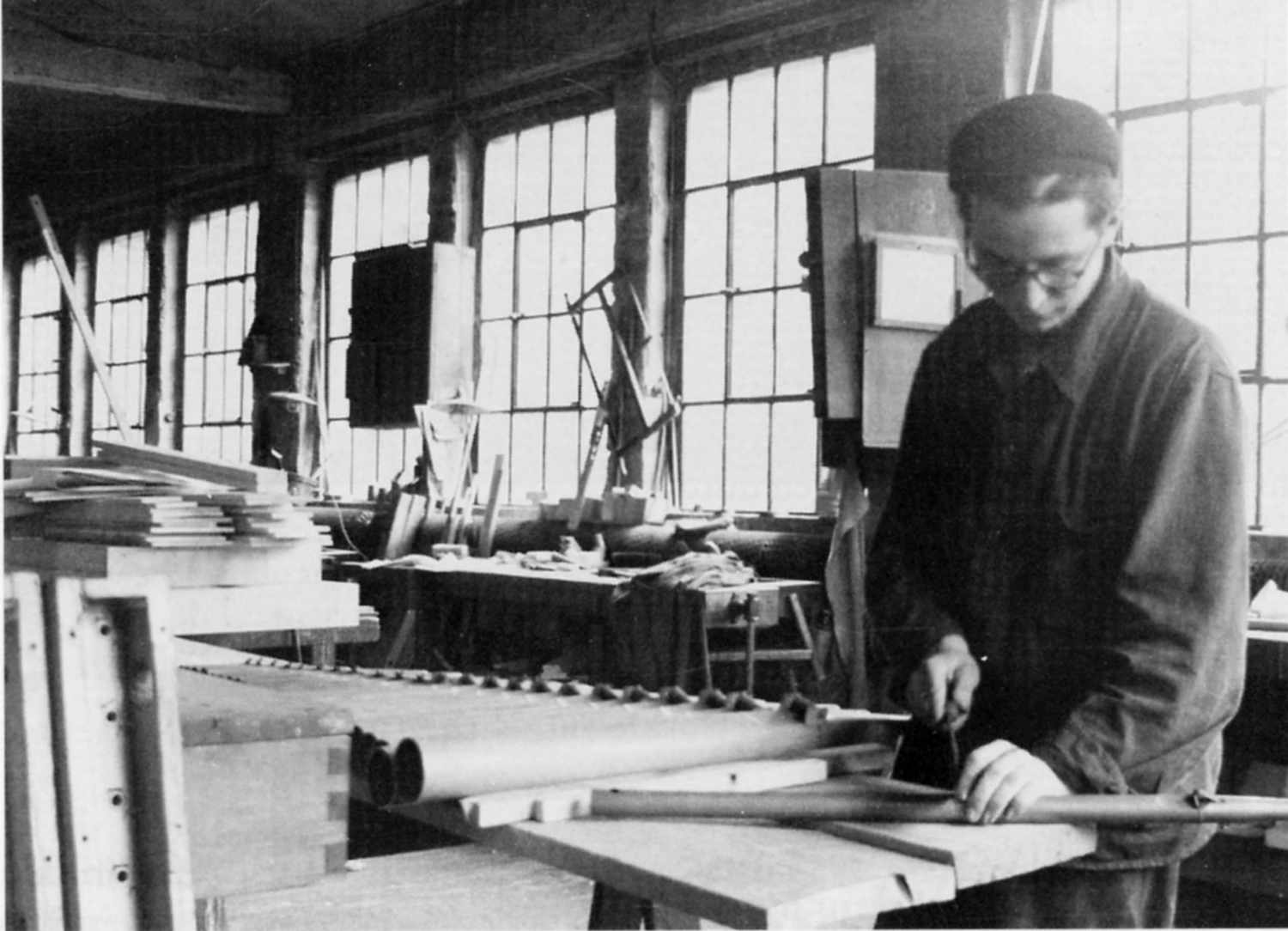

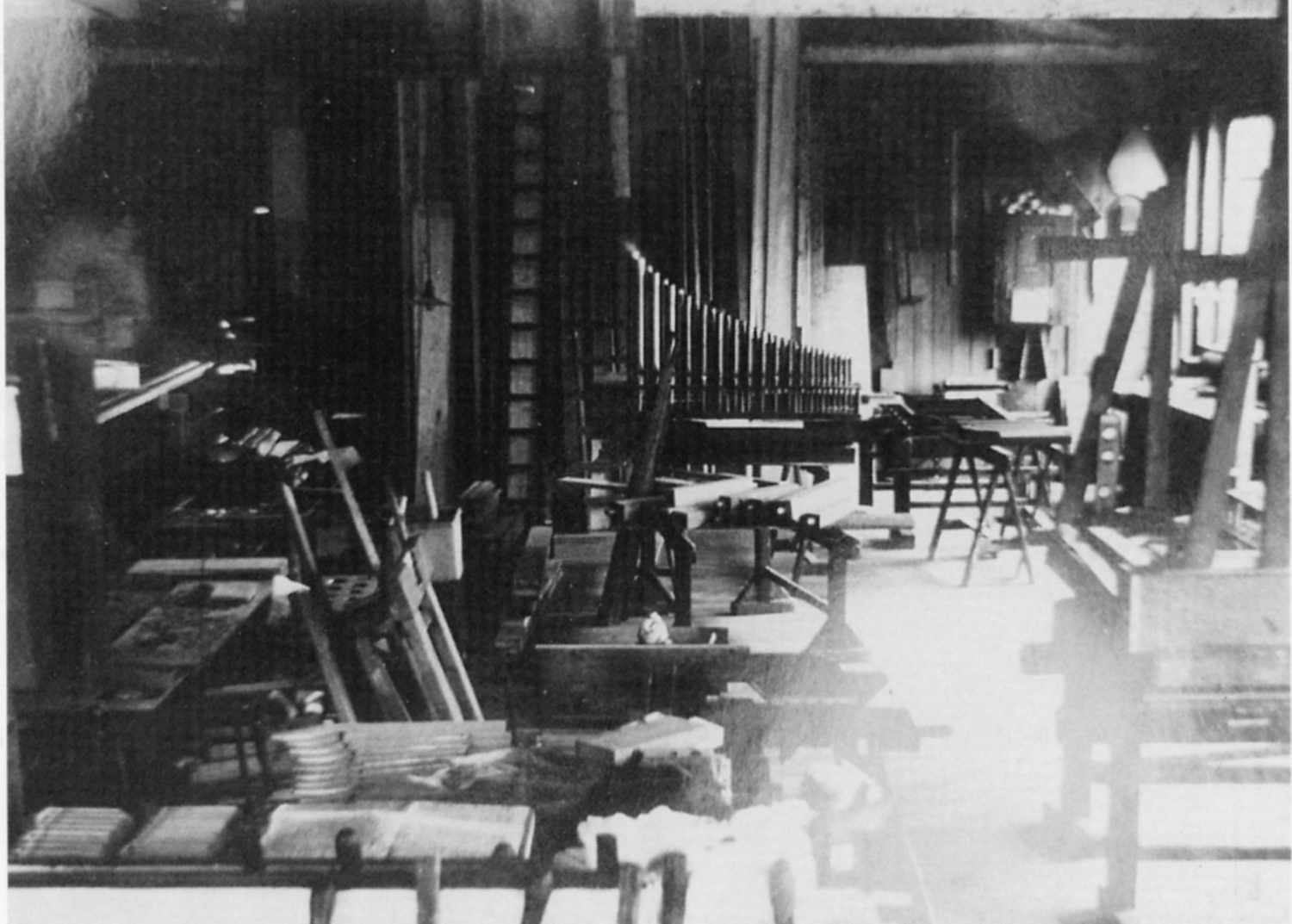

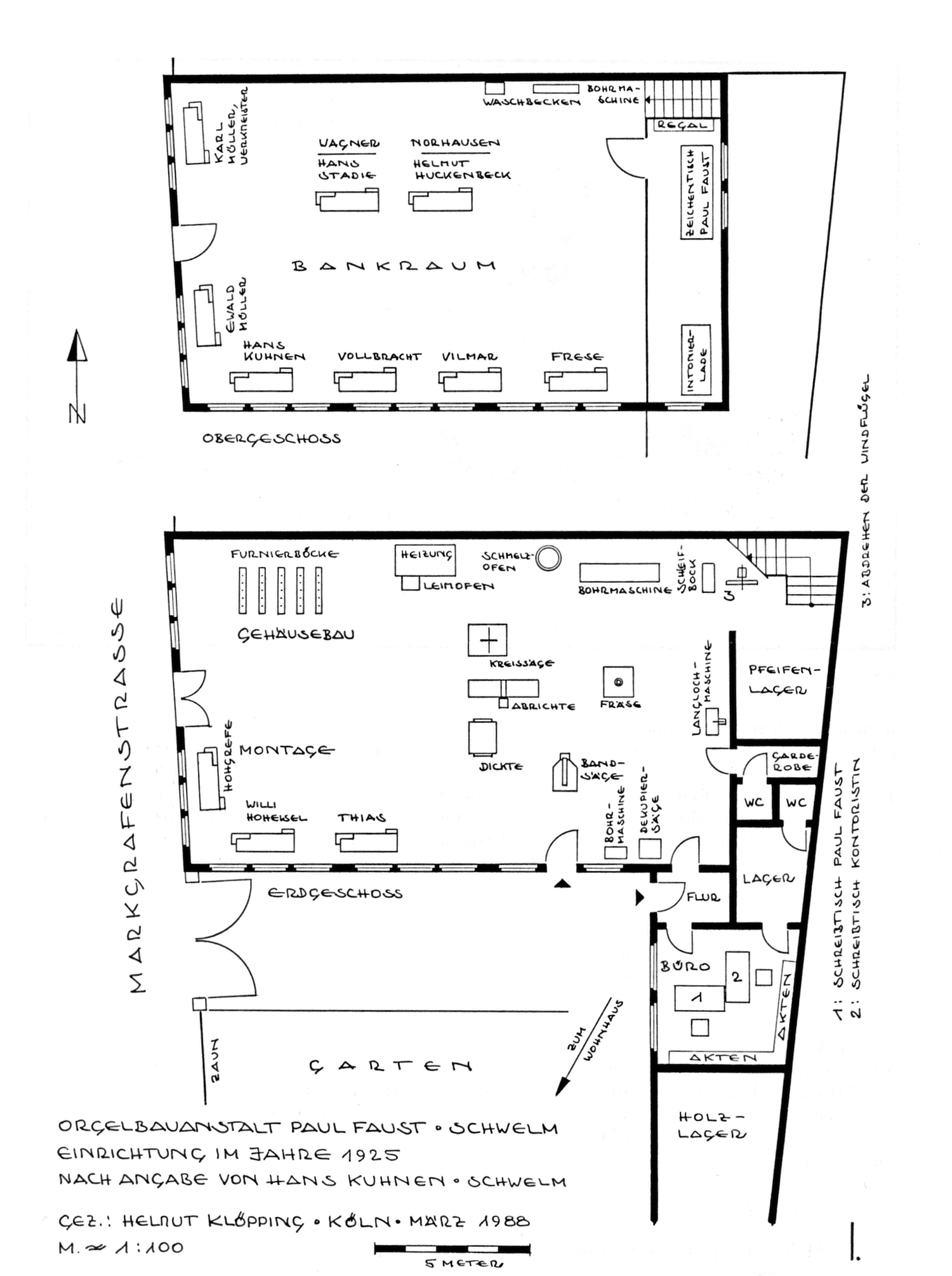

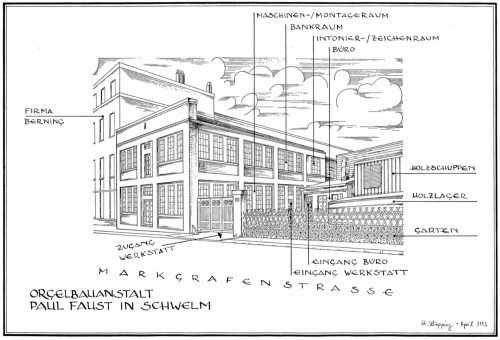

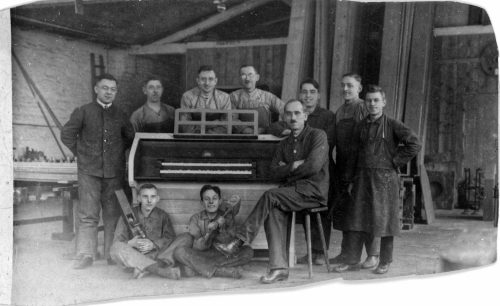

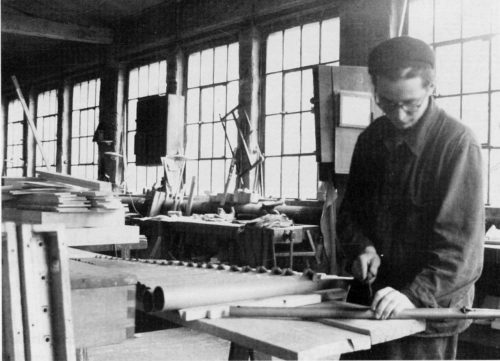

Die Räumlichkeiten des Orgelbauhandwerklichen Betriebes sind gut durchdacht… Im Erdgeschoss befindet sich der Maschinenpark mit Schmelzofen für die Metallpfeifen, oben hinter den großen Fensterfronten stehen die Werkbänke. Zahlreiche Bauelemente lassen sich auf- und wegklappen, so dass die riesigen Orgelteile überhaupt verladen werden konnten.

Die Räumlichkeiten des Orgelbauhandwerklichen Betriebes sind gut durchdacht… Im Erdgeschoss befindet sich der Maschinenpark mit Schmelzofen für die Metallpfeifen, oben hinter den großen Fensterfronten stehen die Werkbänke. Zahlreiche Bauelemente lassen sich auf- und wegklappen, so dass die riesigen Orgelteile überhaupt verladen werden konnten.

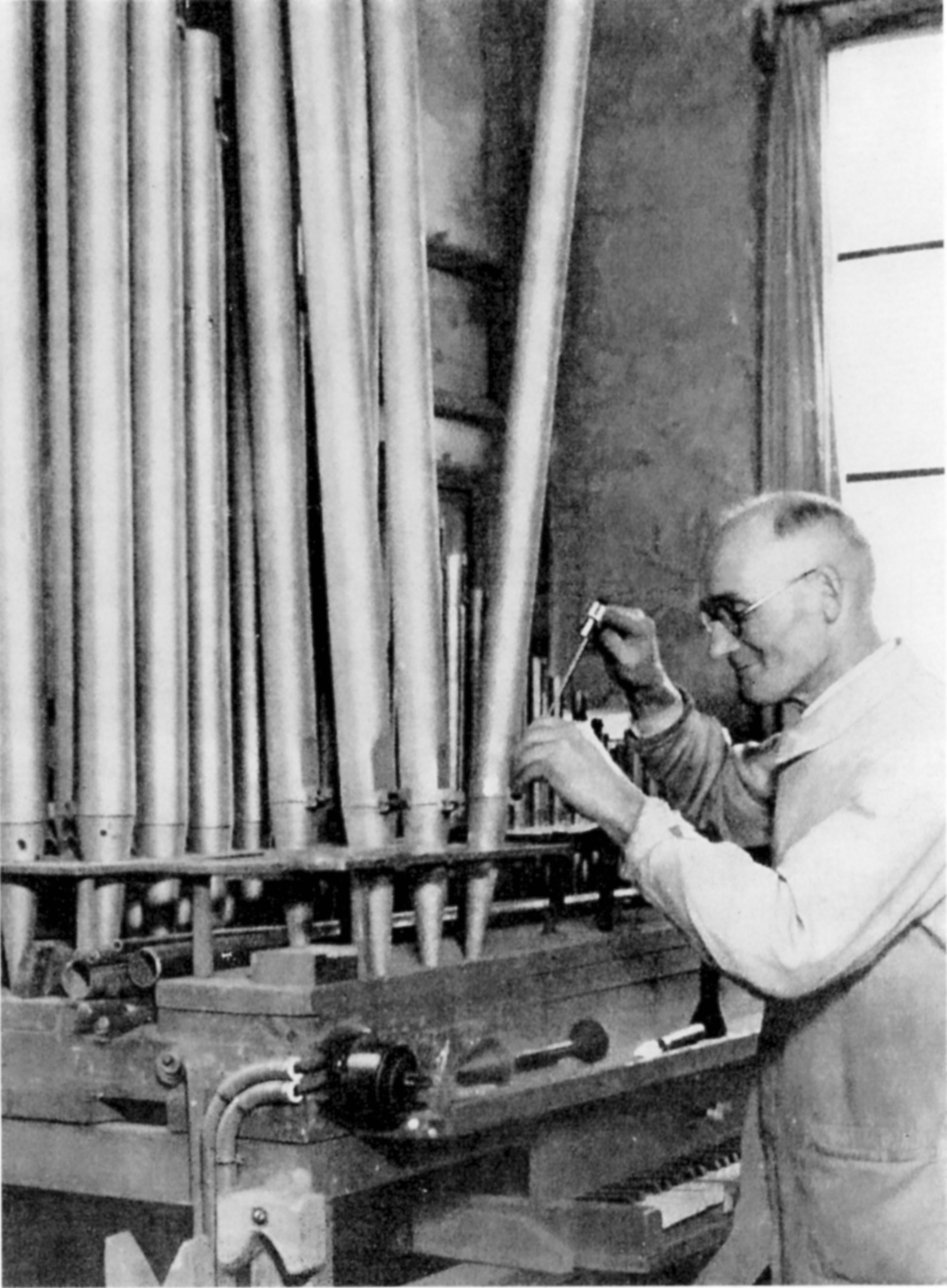

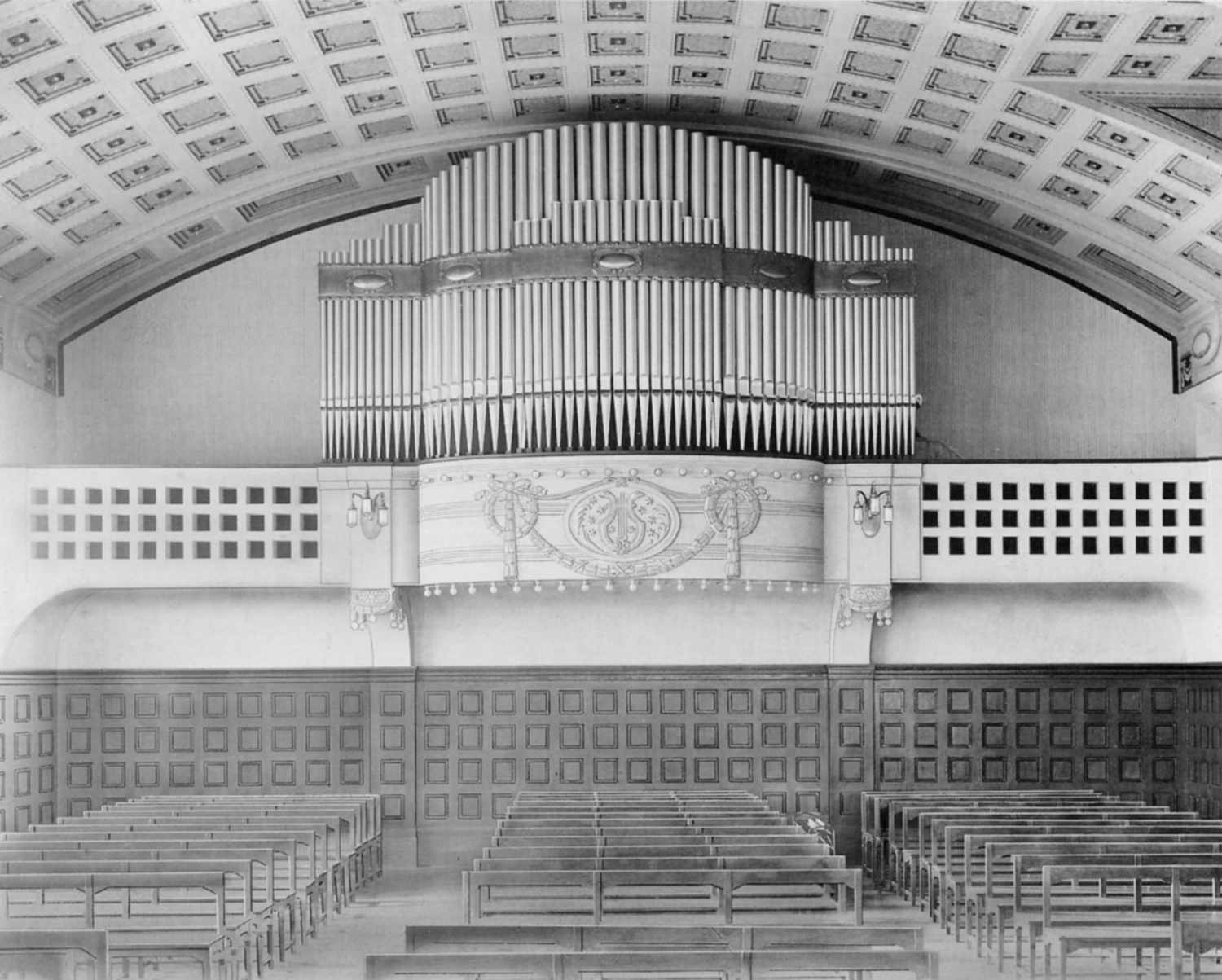

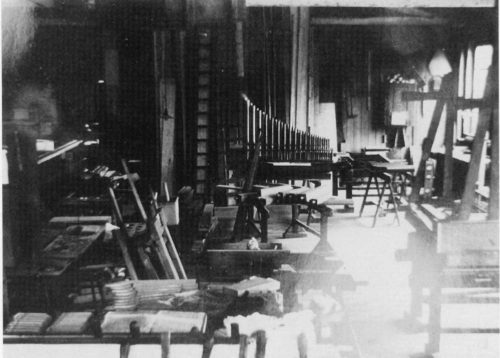

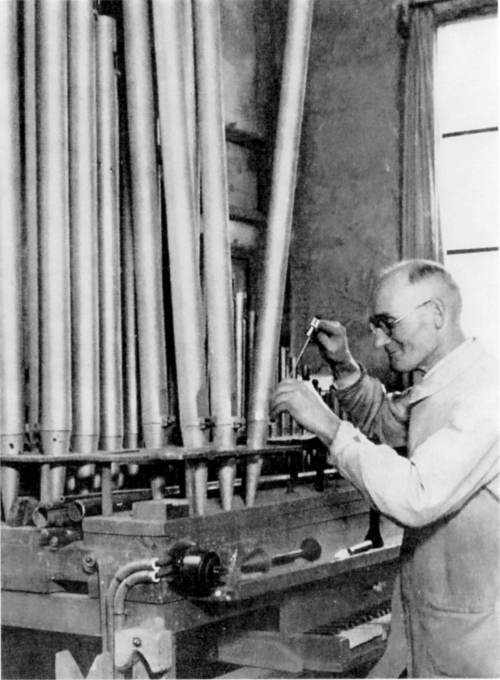

Fausts Nachfolger Carl Bürgle an der Intonierlade.

Zeitgenossen beschreiben Fausts Arbeit als „Meisterwerke deutscher Sorgfalt (…), Präzision und Zuverlässigkeit“. Der Komponist Sigfrid Karg-Elert beschreibt den „wuchtigen, wahrhaft grandiosen und doch singenden Ton der grossen Prinzipale, den ganz wundervoll ausgeprägten, diskret-dezisen Harmonikabass (quasi pizzikato!), die köstlich interessante, aliquotische Schalmei, die originellen Jeu chamades des II. Manuals, die beruhigende Unda maris, auf der dahinzusegeln eine wahre Lust ist…“ Nur eines fehle der Faustschen Orgel: ein Mikrophon-Telephonanschluss nach Leipzig, von dem er, Karg-Elert, regelmäßig Gebrauch machen würde.

- Heinz Erwin Zethmeyer

- Stadtarchiv

- Adressbücher

Rundgang:

Schulstraße 27 Postamt und Pinselfabrik